雅楽の歴史的変化

◆雅楽の復興と催馬楽◆

応仁の乱から大阪夏の陣までの150年近くに及ぶ戦乱の世を経て雅楽は一度廃れてしまい、太平の世となった江戸時代に復興された時には、旋律だけでなく楽譜の形式さえも変わってしまいました。(下掲のYouTubeにアップした3つの「雅楽の歴史的変化」龍笛譜比較をご覧下さい。)

中でも雅楽の一ジャンルである催馬楽の復興について、斯学の泰斗である林謙三氏は、論文「催馬楽における拍子と歌詞のリズムについて」において、次のように記しています。「今日聞くことのできる催馬楽は江戸初期以来徐々に復興された6曲と今世紀以来、楽家や好事家の手により再興された数曲にとどまる。しかもこれらは式楽として、あるいは尚古趣味から生れたものであり、はじめから学問的研究に目的をおいていないから、その一部を除くとこれらを資料としてとりあげてみてもうるところはわずかである。ところが多くの人々は今日の催馬楽をそのまま平安朝のもののように錯覚しがちなところに、いろいろのあやまりをともなうことに気がつかないでいるようである」

これを証左するように、江戸時代の楽書『楽家録』(巻之五)には、天和3年(1683)の立后御節会の御遊に際し、安名尊が急遽復興され、墨譜及び拍子の法が古法と異なるため、当時の人は疑念を抱いたと記されています。

そして、上掲の「安名尊」は催馬楽の筆頭に掲げられる宮廷賛歌であり饗宴の重要な役歌ですが、その呼称は「あなたふと/あなとうと」から、現行雅楽では「あなとう」に変わっています。

◆雅楽譜における変化率の研究◆

上掲の演奏は、宮内省式部職雅楽部による明治36年の最古の雅楽録音で、曲目は平調「越殿楽」、壱越調「武徳楽」、盤渉調「白柱」です。

明治22年に『式部寮御撰定御譜』(通称『明治撰定譜』)の撰定を終了してからわずか14年後の録音であり、現行雅楽の常識を根底から覆す、衝撃的な録音となっています。

一方、画像は雅楽の歴史的変化を明示するため、各時代の龍笛譜を併記してあります。前述のとおり、復興された江戸雅楽のスタイルを受け継いだのが『式部寮御撰定御譜』です。

まず、平調「越殿楽」では、平安時代末期の『龍笛譜』と比較すると、『式部寮御撰定御譜』のこの曲の変化率は100%になります。(総譜字数184、同位同音数0)

このことから、平調「越殿楽」は鎌倉時代以降に大幅に改作されたことが分かります。( 越殿楽の研究 をご参照)そこで鎌倉時代末期の『龍笛要録』と比較すると、『式部寮御撰定御譜』のこの曲の変化率は30.4%であり、他の曲と比べて変化率が極めて低いのです。(総譜字数184、同位同音数128)

つぎに、壱越調「武徳楽」では、平安時代末期の『龍笛譜』と比較すると、『式部寮御撰定御譜』のこの曲の変化率は55.7%になります。(総譜字数97、同位同音数43)

そして、盤渉調「白柱」では、平安時代中期の『新撰楽譜』と比較すると、『式部寮御撰定御譜』のこの曲の変化率は85.5%にもなります。(総譜字数172、同位同音数25)

これらの演奏は、現行雅楽と楽譜は同じでも、作法と奏法が異なります。作法とは、龍笛の音頭が演奏する吹き出しの後、一斉に演奏を開始する付け所の位置であり、奏法とは、楽譜に息継ぎ記号のない箇所で行う息継ぎです。

これは、息継ぎ記号がない奇数拍箇所に斜線を書き込み息継ぎを加える奏法で、明治雅楽では、このようなことをするのは吹き出しだけですが、現行雅楽では曲全体でこの奏法が行われるように変化しています。

そして、付け所からの演奏速度は明治雅楽の方が約3倍早いのです。というより、現行雅楽の方が信じられないぐらい極端に遅くなっているということなのです。

すなわち、現行雅楽は太平洋戦争(大東亜戦争)を契機に、「軽快な雅楽から重厚な雅楽へ」と転換し、作法、奏法、そして速度が明治雅楽とは全く異なる演奏となった昭和雅楽と位置づけられます。

古楽譜の解読研究

◆源博雅を祖とし鎌倉時代に廃れた平安歌謡藤家流の研究◆

平安楽舎では、令和元年11月11日の創立二十周年の記念行事の一環として、源博雅を祖とし鎌倉時代に廃れた平安歌謡藤家流を再興しました。

典拠とする楽譜は、鎌倉時代末期に書写されたとする『朗詠譜』であり、内容的には平安時代よりの伝承を記しています。この楽譜について、『古楽古歌謡集』(思文閣出版、1978)に収載の福島和夫著となる解説では、「源家流を伝える「朗詠九十首抄」の〈池冷〉と〈八月九日〉の二曲に、「藤家不詠此句」とあり、この二曲が本譜にないことから、藤家流の譜と、ほぼ断定できる」と書かれています。

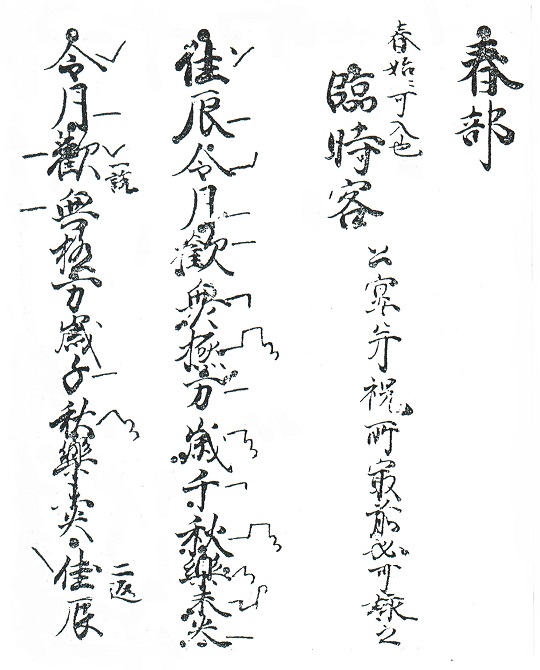

上掲の画像は、この楽譜の筆頭の曲である「臨時客」です。現行雅楽の曲名は「嘉辰」ですが、曲名が異なるだけでなく、博士(墨譜)が現在とは左右逆、すなわち記譜法が異なり、さらに博士の形状が異なる、すなわち旋律が大きく異なっています。

応仁の乱から大阪夏の陣までの150年近くに及ぶ戦乱の世を経て雅楽は一度廃れてしまい、太平の世となった江戸時代に復興された時には、旋律だけでなく楽譜のスタイルさえも変わってしまったのです。

秘曲を求めて逢坂の蝉丸法師のもとへ夜毎、3年間も通い続けた源博雅。(所蔵画)

◆『新撰楽譜』の研究◆

『新撰楽譜』というのは通称で、江戸時代の写本には、『博雅長竹譜』、『長秋卿竹譜』などの書名が付けられていましたが、原題は『新撰楽譜巻第 横笛四』と記されています。(以下『新撰楽譜』と略)

これは、平安時代中期に位置する康保3年(966)に、源博雅(みなもとのひろまさ。延喜18年~天元3年(918~980)が勅命を受けて撰修しました。

日本の歴史上の人物の中で、博雅ほど多くの逸話を遺している人物は希有と言えます。さながら神の如く、妙なる楽の音とともに生まれ出でたとか、琵琶の秘曲を修得するため蝉丸法師の住む逢坂に3年間毎夜通ったなど枚挙にいとまがないほどです。

博雅は多くの楽器の演奏に秀で、また研究者としても多くの楽譜を撰集し、そして作曲も行うという三拍子揃った近代以前における最も偉大な音楽家の一人と位置づけられます。

さて、『新撰楽譜』は現存する最古の笛譜として世界的にも非常に貴重な文化遺産であるため、国内外の研究者から注目され、研究対象となってきました。海外の研究者の第一人者であるアラン・マレット氏の解読方法と筆者の解読方法は基本的に同一ですが、マレット氏との相違点は以下の2点です。

1.マレット氏の解読では「由」「由リリ」「由リリリ」の違い及び音価構造が解明されていなかったが、これを明確にした。

2.『新撰楽譜』の「案譜法」に書かれている「動」「連」という装飾的奏法を、「現行雅楽の横笛における装飾的奏法の分析」に基づき、

プロトタイプである「動」4種、「連」4種を導き出し、これを加えて演奏していること。

『新撰楽譜』の解読において最も重要であり、困難であるのが「由」「由リリ」「由リリリ」の奏法及び音価構造の解明です。

下表のとおり、「由」の奏法は平安時代中期から室町時代後期に至るまで、楽書及び楽譜の案譜法の記載は全て「指を以て穴を磨る」奏法であり、磨る操作にによって音がスライドする、ポルタメント奏法であることが分かります。また、「由」の音価については、笛譜と同様に楽琵琶(『三五要録』)、楽箏(『仁智要録』)、笙(『利秋秘譜』)にも存在するため、多くの研究者が同様の見解を示しています。

| 出典 | 成立年 | 「由」に関する記載 |

| 『新撰楽譜』 | 966年(康保3年) | 「由」以指磨穴(指を以て穴を磨る) |

| 『懐竹抄』 | 原著の成立は11世紀末であるが現存する写本の成立は12世紀末から13世紀の中頃以後。 | 「由」以指摩穴(指を以て穴を摩る) |

| 『體源鈔』説1 | 永正9年(1512年) | 「由」指ヲモテアナヲスルナリ(指を以て穴を磨るなり) |

| 『體源鈔』説2 | 同上 | 「由」指ヲモテアナヲスルナリ(指を以て穴を磨るなり) |

一方、「由リリ」「由リリリ」の奏法に関しては、下表のとおり平安時代から鎌倉時代中期頃までは、まず由(ゆ)して、後に音を弾き延ばす奏法であったと位置づけられます。すなわち、『體源鈔』の説1は古文献の引用として「先づ由して後に引くなり」、そしてこの奏法が変化した当時の奏法である説2は「穴を数多度々叩くなり」と2つの奏法を並記したものと忖度できます。

さらに、上下表の『體源鈔』説2を総合すると、室町時代後期における「由リリリ」の奏法は、まず指で穴を磨った後、何度も穴を叩くという奏法であったと考えられます。

これに関して、田鍬智志氏は舞楽に関する論文において、鎌倉時代末期に大神景光が著した『註大家龍笛要録譜』に関する暫定的解釈としながらも、「由リリ」とある場合には、「由」が三度連続して行われると記しています。しかし、田鍬氏のこの説は、『體源鈔』だけでなく、他の楽書及び楽譜の案譜法にも記載されていない奏法であり、ましてや平安時代の楽譜に適用すべき奏法ではありません。

その田鍬氏が所属する京都市立芸術大学の日本伝統音楽研究センターが、YouTubeに「平安末・鎌倉時代の楽譜にもとづく再現」として多くの雅楽曲を投稿されていますが、平安時代の笛譜の演奏における「由」は、磨るのではなく叩く奏法となっています。このことについて、平成21年に田鍬氏と直接お会いした際にも、「由」は楽書にあるとおり磨るべきとの筆者の見解に対し、「由」は「叩く」奏法であると主張されていました。

さらに、平安時代の楽琵琶譜、楽箏譜の演奏も掻く奏法を行わず単音化するなどの演奏が行われています。

このように、楽書、楽譜の案譜法に従わず、雅楽の基本奏法すら排除して演奏する実験的音楽は大変興味深いものですが、少なくとも平安末・鎌倉時代の雅楽の再現でないことは誰の目にも明らかなのではないでしょうか。

「由リリ」「由リリリ」の奏法

| 出典 | 「由リリ」及び「由リリリ」に関する記載 |

| 『新撰楽譜』 | 「由リリリ」先由後引(先づ由し、後に引く) |

| 『懐竹抄』 | 「由リリ」先由後舒(先づ由し、後に舒[の]ぶ) |

| 『體源鈔』説1 | 「由リリリ」先由シテ後ニ引ナリ(先づ由して後に引くなり) |

| 『體源鈔』説2 | 「由リリリ」ハ穴ヲアマタタビタビタタクナリ(穴を数多度々叩くなり) |

下掲は、『新撰楽譜』の江戸時代の写本の画像ですが、原書の記譜法を良く留めている例です。「由」の下に「リリ」「リリリ」があるときは「由」を小さく記譜し、そして「リ」が二連続、三連続する時、2つ目までは小さく記譜するという法則があります。

まず、例として一小拍子に記譜された「T」「T由」「T由リリ」は同音価です。この法則により、通常の「由」より小さく記譜された「由」の磨る奏法は早くなります。また、小さく記譜された「リ」は短く延ばす、すなわち短延音記号と位置づけています。小さく記譜することにより短い音価となるのは、現行の雅楽譜も同様です。

さらに、3つ目の大きく記譜された「リ」の音価は原則的に一小拍子分となります。

以上が、筆者独自の『新撰楽譜』の解読方法です。「由」「由リリ」「由リリリ」の奏法及び音価構造を明確にした論文は、これまでに残念ながら存在していまんので、いずれの機会に『平安朝雅楽の龍笛』を出版し詳述する予定です。(2016/04/07)

◆越殿楽の研究◆

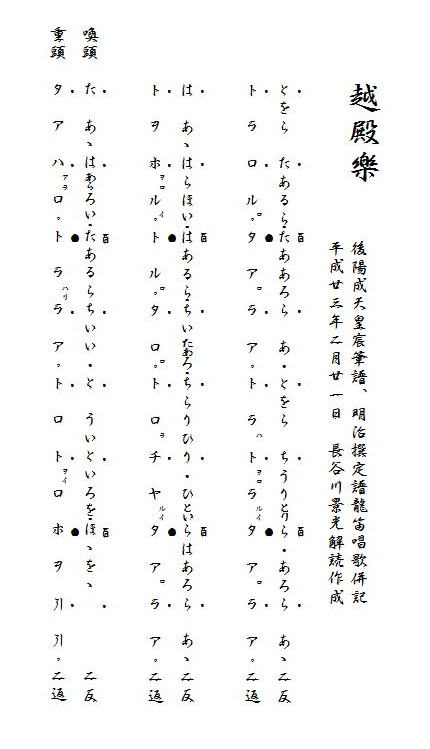

上掲画像は、後陽成天皇宸筆(しんぴつ。天皇直筆。)となる越殿楽の龍笛唱歌譜(平仮名)と、現行の雅楽譜である明治撰定譜の龍笛唱歌譜(片仮名)を併記したものです。

後陽成天皇(1571-1617)は、安土桃山時代末期から江戸時代初期に在位され、雅楽に造詣が深いだけでなく、自著に『源氏物語聞書』、『伊勢物語愚案抄』などがあり、また『日本書紀』を慶長勅版として発行させるなど、知識人であったことが知られています。

この唱歌譜は、伏見稲荷社祠官の羽倉延次が拝領したものと伝わっており、また宸筆であることは書跡鑑定の第一人者である東京国立博物館美術課書跡室長(当時)の島谷弘幸氏によって確認されています。

後陽成天皇は、雅楽史において一大エポックとなる三方楽所の設立に携わった天皇であり、戦乱により楽人の離散、そして伝承の喪失といった危機的状況を救った「雅楽の救世主」でもありました。さらに、前述の羽倉延次がこの唱歌譜を拝領したのは、非蔵人として後陽成天皇に仕えた慶長11年(1606)から崩御された元和3年(1617)の間であることも分かっています。

そこで、両譜の差異律を後陽成天皇宸筆譜の歌詞字を母数として算出すると以下のようになります。

除数:歌詞字数78 被除数:差異字数44 差異律≒56.41%

すなわち、両譜の歌詞字は半数以上が異なっていることから、明らかに系統が異なることが分かります。

蒲生美津子著の論文「明治撰定譜の成立事情」によれば、明治維新とともに三方楽所の楽人が東京に召集され、笛は奈良と京都が楽人の長に、篳篥と笙は天王寺の楽人が長となり、各自の唱歌方式を伝授し採用したと書かれています。

そして、後陽成天皇宸筆譜と明治撰定譜との差異律から推察できることは、明治撰定譜の龍笛唱歌撰定において奈良方が主体となったということであり、その伝承は宮中雅楽の唱歌とは43.59%同じでも、56.41%異なっているということです。上掲画像の龍笛譜は『龍笛古譜』などとも言われますが必然的に後世の呼称であり、原題は『龍笛譜』となっています。また、撰集者の大神基政の名を取って『基政笛譜』、『基政譜』などの通称もあります。

基政は、横笛譜では『龍笛譜』『新撰龍吟抄要録』の撰集者として、そして楽書では『龍鳴抄』の筆者として多くの偉業を遺し、堀河天皇、鳥羽天皇の笛の師を務めたほどの人物でもあります。基政は、承暦3年(1079)に生誕し、平安時代が終焉に向かう保延4年(1138)に還暦を迎えずして没しています。『龍笛譜』において、基政の在判とともに記された年号は保延2年(1136)が下限であり、余命を意識して伝承を書き残すため晩年にまとめられたものと考えられますが、内容的には残念ながら後人の加筆があり、基政没後の年代が記されているだけでなく記譜法の変遷も見受けられます。

この『龍笛譜』に収載されている越殿楽の楽譜は現存する最古のもので、国風化された越殿楽の楽譜のプロトタイプとして位置づけられます。

さて、越殿楽という曲は雅楽で最も有名な曲ですが、江戸時代の楽書である『楽家録』には、中国は漢の時代の文帝の作とも、またその父である高祖の軍師である張良の作とも書かれています。文帝の在位は紀元前180年から157年で、張良の没年が紀元前186年ですので、紀元前2世紀前半に作られた曲ということになります。

現行雅楽では、平調、黄鐘調、盤渉調の3調の越殿楽がありますが、平安時代中期においては平調のみでした。このことは、平成14年3月に宮内庁の書陵部紀要の新収本目録が発行されたことによって、明らかになりました。

その目録に『新撰楽譜』の目次が掲出されていたのですが、『新撰楽譜』とは平安時代中期の康保3年(966)に源博雅が撰修した現存する最古の笛譜です。その一部の楽譜の写本が現存しているのみで、目次も平調の楽譜もないと思われていました。しかし、目次が出てきたことにより、平安時代中期において越殿楽は平調のみの曲であったことが分かったのです。

これに沿うように鎌倉時代の楽書である『教訓抄』には、大神惟季の頃までは平調のみだったが、法勝寺金泥一切経供養の日の錫杖衆の下楽に際し初めて「盤渉調」に転調した、と書かれているのです。これについて詳しく調べてみますと、まず、大神惟季とは平安時代に二人存在するのですが、この惟季は舞いに長けた楽人であり、1026年に生まれ、1094年に亡くなっています。

そして、法勝寺とは白河天皇の御願寺、すなわち天皇の願いにより建立された所謂「天皇の氏寺」です。調べを進めたところ、非常に幸運なことに法勝寺の金泥一切供養に際し越殿楽が演奏された時がいつなのかにつて、『舞楽要録』という舞楽の記録から明確になりました。

それは、天仁3年(1110)5月11日でした。つまり惟季が亡くなった6年後に初めて盤渉調の越殿楽が演奏されたことになり、『教訓抄』の記載は非常に正確であることが分かります。

これ以降、盤渉調の越殿楽が定着し、原曲の平調の越殿楽は廃れてしまいます。

そして原曲が廃れたため盤渉調から、もう一度平調に転調し直したという説のとおり、盤渉調の越殿楽を遷して(渡して)再び平調の越殿楽が作られました。これは、平調の小曲が少なくなったためと考えられています。すなわち、現行の平調越殿楽のルーツが、この再度転調された曲ということになります。

その証拠は記譜にも現れており、現行の明治撰定譜では拍子八、後度十二、各行二返、2行目で終止となっていますが、原曲では拍子十二、各行二返、3行目で終止であり、重頭がなく曲末はセオリーどおり平調の主音である穴名「〒」で終わっています。

現行の越殿楽は、平調から盤渉調に、さらに平調に転調したことによる矛盾を克服するため、最終行を重頭とし2行目で終止するという変則的な奏法に変更したことが分かります。

横笛の研究

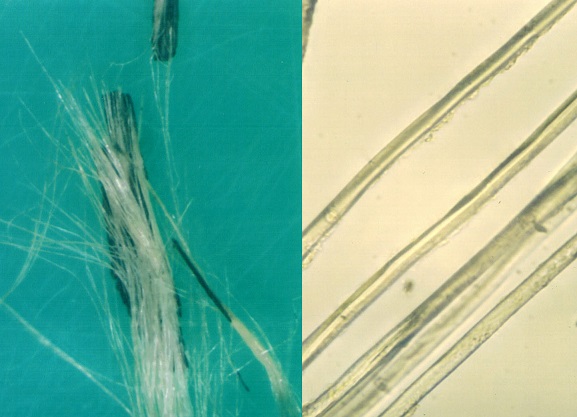

左:約20倍の画像 右:約250倍の画像

◆平安時代の横笛◆

後述することとなりますが、平安時代の雅楽の横笛である高麗笛、神楽笛は、現行雅楽で使われている笛とは形状的に異なっていたことが知られています。しかし、両者とも現存していないので、どのようなものだったのか知る由もありません。

一方、龍笛はわずかながら現存しているので、その形状だけでなく、律、そして組成を調べることができます。

さて、田辺尚雄氏が書かれた『笛』(昭和22年、わんや書店発行)には、龍笛ではなく唐笛と呼称されています。唐の国から伝来した笛なので唐笛ということになりますが、唐の国から贈られ正倉院の御物となっている龍笛には巻(まき)の装飾、加工が施されていません。笛に巻を施すのは日本独自の製法と考えられ、現在の龍笛には籐(ラタン)、または樺(桜)が巻かれています。(廉価な物には紐を代用していることもあります)

そこで、平安時代の龍笛を調査し、巻の破片を採取し大阪府立産業技術研究所に分析を依頼したところ、絹が巻かれていたことが判明しました。左側の顕微鏡撮影画像を見ると、繊維に黒色の漆が付着しているのが分かります。右側の画像では、繊維の拡大画像から絹の特徴が現れています。

さらに、繊維成分の分析を行いキサントプロテイン反応検査を行ったところ、陽性の結果が得られました。

このように、平安時代の龍笛が絹巻であったのと同様に、中古における武具においても絹糸を巻いてその上から漆を塗る装飾、加工が行われていました。

歌川重清画「源義経」(所蔵画)

◆龍笛は天に媚びず地に染まらず◆

現行雅楽における横笛とは、龍笛(りゅうてき)の他、神楽笛(かぐらぶえ)、高麗笛(こまぶえ)、そして希に東遊笛(あづまあそびぶえ)を指します。

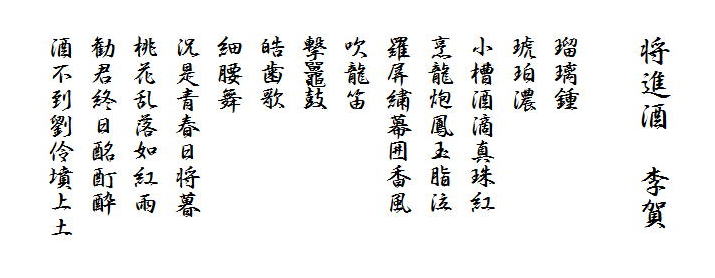

四種の横笛の代表格、それが龍笛です。唐の詩人、鬼才・李賀は将進酒という素晴らしい詩を遺していますが、その中に龍笛という言葉を見出すことができます。

このことからもお分かりいただけるように、龍笛は中国から渡ってきた楽器で、龍笛の原作者は漢の武帝の時代の丘仲という笛師であったと『風俗通』に書かれています。

このように龍笛というのが正式な名称なのですが、中国から日本に伝来した龍笛が代表的な横笛となったことにより、平安時代には単に横笛と位置づけられました。ある説では平安時代後期に「横笛」を「おうてき」と読み、それが鎌倉時代になると「ようじょう」と読むようになったとされていますが、これは「おうてき」という読みが皇敵(おうてき)に通じることを嫌ってこのように呼称するようになったとされています。

しかし、雅楽全盛の平安時代中期に紫式部によって著された『源氏物語』では「横笛」の帖を「よこぶえ」と読むことから分かるように、平安時代を通して一般的な呼称は「よこぶえ」であったと考えられます。

鎌倉時代の楽書を紐解くと、龍笛の名称は「横笛」と書かれており、また別称として「龍吟」「龍鳴」「龍笛」「羌笛」「鳳笛」「横吹」と書かれていることから、「龍笛」という呼称が、その当時に一般的ではなかったことも分かります。

さて、笙(しょう)、龍笛、篳篥(ひちりき)、これを雅楽では三管(さんかん)と称していますが、この三管は「天・空・地」の宇宙観を表現する楽器とされています。

この宇宙観に言及した名文をご紹介します。

「古代の人々は、この楽器(龍笛)で空(くう)を表したのだという。天の光を表す笙と地の声を表す篳篥。その間にあって龍笛は、天と地二つの象徴を近づけ取り結ぶ働きをするのだ。その空間は、まさに龍が駆ける場である。天に媚びず地に染まらず、二つの楽器の間を自由に駆け回るのだろう。」(典楽会発行『典楽会だより』より引用)

左方襲装束で左利き龍笛立奏の図(高島千春筆『舞楽図』より:文政6年。所蔵画)

◆現在の龍笛は鎌倉モデル◆

龍笛の音は、龍の鳴き声と表現されるだけでなく、その神秘的な音色に吉田兼好も心酔し愛好したことが知られています。

その著『徒然草』の第219段に、藤原隆資(たかすけ)から聞いた豊原龍秋(とよはらのたつあき)の言を書き遺しています。

「短慮の至り、極めて荒涼の事なれども、横笛の五の穴は、聊か(いささか)いぶかしき所の侍るかと、ひそかにこれを存ず。その故は、干(かん)の穴は平調(ひょうじょう)、五の穴は下無調(しもむちょう)なり。その間に、勝絶調(しょうぜつちょう)を隔てたり。上の穴、双調(そうじょう)。次に、鳧鐘調(ふしょうちょう)を置きて、夕(しゃく)の穴、黄鐘調(おうしきちょう)なり。その次に鸞鏡調(らんけいちょう)を置きて、中の穴、盤渉調(ばんしきちょう)、中と六とのあはひに、神仙調(しんせんちょう)あり。かやうに、間々に皆一律をぬすめるに、五の穴のみ、上の間に調子を持たずして、しかも、間を配る事等しき故に、その声不快なり。されば、この穴を吹く時は、必ずのく。のけあへぬ時は、物に合はず。吹き得る人難し」

龍笛の五を下無で吹くときは、仰(の)け反(ぞ)らなければならないのは現在の龍笛でも同じことです。また私が調査した結果では、現在の龍笛の形状は吉田兼好の時代と同じ、すなわち鎌倉モデルであり、平安時代の龍笛の形状、そして音律とは異なります。

さらに、現存する最古の龍笛で、中国から献上された龍笛が正倉院で保管されていますが、竹製で小枝が付いているものもあり、平安時代の龍笛とは全く異なる形状なのです。その指穴は小さく、また日本の龍笛のように籐や樺といった巻きは施されていません。龍笛もまた唐楽と同様、平安時代に国風化したと考えられます。

巻きが施されるようになったのは、日本の気候風土に適応したためで、夏季の高温多湿と冬季の低音乾燥という繰り返しの中で、竹が割れてしまうのを防ぐためであり、また巻きが施されることにより装飾的、工芸的美しさを醸し出しています。

その素材である竹は煤竹といって、数百年の間、燻された竹を用いるのですが、最近では煤竹が不足しているため、いわゆる燻製(スモーク)処理している紛い物が一部で流通しています。また竹の種類は、水に沈むほど比重が重く厚みのある漢竹が望ましいのですが、比重が軽く厚みのない篠竹も用いられています。

『平家物語』を補完する書として知られる『義経記』には、義経が龍笛を吹く場面が6度出てきますが、本書では明確に「漢竹の笛」と位置づけられています。

龍笛の外観は、下の写真のように朱、黒、茶といった色の違いから、蝉の造り、巻きの形状、指孔の位置に到るまで異なっています。

(上)

新田次郎の小説「笛師」の主人公の父として知られる福田勤之助の作。

独特の朱笛で、これと同じ龍笛が浜松の楽器博物館に展示されている。

(中)

義経の兄義平の笛で福井県和泉村で折れた状態で発見され、小枝ノ笛、

青葉の笛(平敦盛の笛と同名)ともいわれる龍笛の複製。田中敏長作。

(下)

義経が播州普賢院に奉納し、後に紀州徳川家に渡り、現在は国立劇場

保管の青龍の複製。原物は、9世紀の時の重みで61gの軽さに。蘭情作。

◆神遊びの笛「神楽笛」◆

雅楽における神楽とは、御神楽(みかぐら)、すなわち宮中神楽であり、御神楽(おかぐら)、すなわち里神楽とはまったく別のものです。

雅楽の発祥は、神楽の起源であり、天の岩戸の前で行われた天鈿女命(あめのうずめのみこと)の歌舞にまで遡ることになります。

平安時代においては、神楽という言葉と共に「神遊び」と表現されていました。平安の御代の感性を彷彿とさせるたおやかな言葉ですね。

さて、この神楽に用いる笛が神楽笛ですが、鎌倉時代の楽書を紐解くと、その名称は「太笛」と書かれており、またの名として「長笛」と書かれています。

「神楽笛」という言葉は後世用いられるようになった言葉なのです。

神楽笛の魅力は、なんといっても無我の境地で「神と遊び、神と語る」ことができることではないでしょうか。

(上)八幡内匠作神楽笛。(下)江戸時代の神楽笛。

◆三調の高麗笛の謎◆

現行雅楽では高麗楽(こまがく)と分類されていますが、大宝元年(701)に制定された大宝令には三韓楽とあります。そして三韓の内の一国、高句麗から渡ってきた笛が、高麗笛(こまぶえ)です。

鎌倉時代の楽書を紐解くと、「昔推古天皇ノ御時、初テ高麗國ヨリ、舞師樂師ワタル、其後大唐高麗共ニ奏ス、左右相對シテ、朝家ノ吉事ニ召シ仕ル々ナリ」と書かれています。

その当時の名称も高麗笛と記載されていますが、またの名として「高句麗」「伎横笛」、さらに別字で「狛笛」「籥」とあります。

高麗笛は神楽笛と同じく六孔(指孔が6つ)の笛ですが、神楽笛より長3度(半音4つ分)音が高いのです。しかし、その昔は壱越(呂)、双調(呂)、平調(律)の三調の高麗笛が存在していたことから、同じ六孔の神楽笛との関係を研究する上で大きな謎が存在しています。

(上)浅野賀古宇作高麗笛。(下)樋野達夫作高麗笛。

◆義経、敦盛、義平の笛◆

日本の史話の中で悲劇の主人公の双璧をなす源義経と平敦盛の両者が、偶然にも愛したのが龍笛であり雅楽でした。

義経が五条の大橋の欄干の上で笛を吹いたというのが史実でないとしても、義経が奉納したとされる龍笛として、普賢院の青龍、誓願寺の薄墨、久能寺の薄墨の笛、須須神社の蝉折の笛などが現存しています。

その他、平敦盛が懐に忍ばせ戦場に携えた小枝(さえだ)の笛は須磨寺に奉納され、また義経の兄である源義平の青葉の笛は、和泉村笛資料館に保管されています。

平敦盛の小枝の笛。下は高麗笛。(石橋賢樹・撮影)

源義平の青葉の笛。上は復元したもの。(石橋賢樹・撮影)

鳳笙の研究

新羅三郎こと源義光(1045~1127)は笙の名手であったが、後三年の役に際し兄義家の苦戦を知り官を辞して救援に向かった。この時、秘曲

「大食調調子」が廃れるのを恐れて、相模国足柄山で見送る豊原時秋に伝授したという逸話がある。楊斎延一画「新羅三郎義光」(所蔵品)

◆笙奏法の変化◆

歴史的にみると、現行雅楽は昭和初期に形成された演奏方法であり、明治雅楽と楽譜は同じでも演奏速度は大きく異なり奏法も変化しています。

まず、現行雅楽の演奏速度は、明治雅楽と比べて極めて遅くなり約2.5~3倍の演奏時間となっています。

雅楽では龍笛、笙、篳篥を三管と言いますが、三管の内、歴史的に最も奏法が変化しているのが笙です。

笙には手移(てうつり)という奏法があり、和音を合竹(あいたけ)と言いますが、ある合竹から次の合竹に移るとき、指孔(ゆびあな)を押さえる順番・方法が合理的に示されています。

現行の雅楽は極めて遅くなっているため、この手移をゆっくりと決められた順序で行い、さらに次の音を指し示すような先導奏法を行うようになりました。

しかし、明治雅楽では演奏速度が現行雅楽より極めて早いため、吹き出し、止手(とめで)のゆっくりと演奏する部分以外は素早く手移を行っています。

江戸時代においては、安倍季尚(あべすえひさ)が元禄3年(1690)に著した楽書『楽家録』を紐解くと、「凡笙聲者用合竹六管同發聲其律混也」と書かれており、合竹は六管同時に音を発すると明記されているのです。

さて、豊原統秋(とよはらのむねあき)が永正12年(1515)に著した楽書『體源抄』では、手移のことを竹移と書かれていますが運指(うんし)の概念に等しいと考えられるのですが、それがどのような速度で行われていたかは定かではありません。

右:月岡芳年画「大日本名将鑑」(上)源義光、(下)豊原時秋(所蔵画)

◆鳳笙譜の変化◆

現行雅楽の笙の楽譜では、平安時代の楽譜にあった由(「ゆ」、現行雅楽では「ゆり」)及び火(か)の記号が廃れています。

一例として、平調萬歳楽の四の拍子の後半部分を併記してみます。

(明治選定笙譜) 乙 乙 几 工 工。几 几 下 下。

(秘譜『鳳笙譜』) 乙由 几火工。 几 下。

現行雅楽の笙譜では、由及び火が廃れているだけでなく、同じ譜字が二重に記譜されています。

このように現行雅楽の笙譜では、複雑な奏法を廃絶して単純化し、一方同じ手(音)を繰り返すというような奏法に変化しています。

◆平安朝鳳笙の奏法◆

一般的には、現存する最古の笙譜は鎌倉時代末期の正安4年(1302)に撰修された『新撰笙笛譜』であるとされています。しかし、それよりも百年以上古い建仁元年(1201)2月13日に笙の名手であり、南都鳳笙の祖である豊原利秋(とよはらのとしあき)が書写した、平安時代より代々受け継がれた極めて貴重な秘譜『鳳笙譜』が存在します。

この譜は『大日本古記録』「猪隈関白記二」に、後鳥羽上皇は建仁元年3月19日、笙の名手豊原利秋から重代の秘譜を授けられる記事がある、まさにその譜なのです。すなわち、秘譜『鳳笙譜』擱筆から三十六日後に授けたことになります。

書写されたのは鎌倉時代初期ですが、内容的には平安時代に用いられていた笙譜であることは間違いありません。

これまで、この秘譜『鳳笙譜』を演奏するに際し、現行雅楽の笙奏者が容易に理解できる、演奏可能な便宜的奏法を用いていました。

しかし、豊原重秋(とよはらのしげあき)が永享3年(1431)に著した笙の奏法録『近家集』の研究成果により、現行雅楽にはない由等の奏法は、合竹で行うことに改めその手法を明確にしました。

これまで、この秘譜『鳳笙譜』を演奏するに際し、現行雅楽の笙奏者が容易に理解できる、演奏可能な便宜的奏法を用いていました。しかし、豊原重秋(とよはらのしげあき)が永享3年(1431)に著した笙の奏法録『近家集』の研究成果により、現行雅楽にはない由等の奏法は、合竹で行うことに改めその手法を明確にしました。それは、豊原利秋の秘譜『鳳笙譜』、豊原重秋の奏法録『近家集』、豊原統秋の楽書『體源抄』の豊原三代三書に基づいて確立した奏法です。

さらに、治暦3年(1067)6月に王監物頼吉が書写したとされる和邇部太田麻呂(798~865)の鳳笙譜『宜陽殿竹譜』の解読及び秘譜『鳳笙譜』との比較研究を、平成28年より開始しました。この鳳笙譜『宜陽殿竹譜』は、江戸時代にありがちな偽造譜で、江戸時代前半に成立した鳳笙譜です。本来、『宜陽殿竹譜』は笛譜であり、そもそも焼失していることが『文机談』に書かれています。

篳篥の研究

源博雅(所蔵画)

◆大篳篥の研究◆

日本の歴史上の人物の中で、源博雅(みなもとのひろまさ。延喜18年、918~天元3年、980)ほど多くの逸話を遺している人物は希有といえます。

『古今著聞集』には次のように書かれています。

「博雅卿は上古にすくれたる管絃者なりけり。生れ侍けるとき天に音楽の声きこえけり。そのころ東山に聖心上人といふ人ありけり。天をきくに微妙の音楽あり。笛二、笙二、箏琵琶各一、鼓一聞えけり。世間の楽にも似す、不可思議にめてたかりけれは、上人あやしみて庵室をいてゝ、楽の声につきてゆきけれは、博雅の生るゝところにいたりにけり。生れをはりて、楽の声はとゝまりぬ。上人、他人に語ることなく、数日をへて、また、かの所へ向ひて、其生児の母にこの瑞相を語り侍けるとなん。」

このように、さながら神の如く、妙なる楽の音とともに生まれ出でたとか、楽琵琶の秘曲を知りたいがために蝉丸法師の住む逢坂に3年間毎夜通ったなど枚挙にいとまがないほどです。

醍醐天皇の第一皇子克明親王を父とし、皇位継承者となるはずの父が早く身罷かられたため、臣籍に下り源朝臣姓となりました。その位から博雅の三位と通称され、楽聖とまで言われた人物でした。

最近では、夢枕獏氏の小説『陰陽師』の副主人公として知られていますが、そこに描かれた豊かな人間性から多くのファンを惹き付けました。

博雅は多くの楽器の演奏に秀で、また研究者としても多くの楽譜を撰集し、そして作曲も行うという三拍子揃った近代以前における最も偉大な音楽家の一人と位置づけられます。

その博雅が得意とした楽器は琵琶、横笛、大篳篥であると『懐竹抄』に記されています。

博雅が大篳篥を得意としたことを窺わせる逸話として、同じく『古今著聞集』に次のように書かれています。

「博雅三位の家に盗人入たりけり。三位、板敷の下ににけかくれにけり。盗人帰りさて後、はひ出て家中を見るに、残たる物なく、みなとりてけり。篳篥一を置物厨子に残したりけるを、三位とりてふかれたりけるを、出てさりぬる盗人はるかにこれを聞て、感情おさへかたくして帰り来りて云やう、只今の御篳篥のねをうけたまはるに、あはれにたうとく候て、悪心みなあらたまりぬ。とる所の物とも、こと々々くに返し奉るへしといひて、皆置きて出にけり。昔の盗人は又かくゆうなる心もありけり。」

平安時代に描かれた富貴寺の「阿弥陀浄土図」(国の重要文化財)等に見られる

篳篥は、どれも現在の小篳篥より大きい。また、信西入道が描いたとされる「信西

古楽図」(上掲の模写画像)において篳篥として描かれているのは、大篳篥のみ。

◆大篳篥は博雅を最後に廃れた◆

平安朝雅楽と現行雅楽では、楽譜だけでなく楽器についても大きな違いがあり、現在では箜篌、方磬、五絃琵琶、尺八、簫、奚婁、腰鼓、揩鼓、銅鉢子などの楽器が廃れています。

大篳篥もその一つなのですが、以下のとおり鎌倉時代の楽書『教訓抄』には博雅を最後に大篳篥が絶えてしまったと記されています。

「康保三年(966)之比、良岑行正吹大篳篥。博雅卿伝之吹。其後絶畢。」(『教訓抄』巻第八より)

また、大篳篥が演奏された最古の記録として、源高明著『西宮記』に同じ年の出来事として次のように記されています。

「臨時樂 康保三季十月七日、此日覧殿上侍臣奏楽・・・勇勝、左大臣弾箏、右大臣琵琶、治部卿源朝臣、朝成朝臣二人、琴笙、博雅朝臣、右馬允藤原清適二人横笛、吉水清眞大篳篥、良岑行正小篳篥、左衛門督藤原朝臣銅鉢子、修理大夫源朝臣鞨鼓、助信朝臣揩鼓、寛信朝臣拍子、右衛門志秦良助大鼓、共政鉦鼓、左馬允永原守節、播磨掾藤原公方唱哥」(『西宮記』巻八より)

さらに、同じく鎌倉時代の楽書である『続教訓鈔』(狛朝葛著。文永7年1270~元享2年1322の間に完成。)にも、以下のとおり同様の記載があるだけでなく、博雅が大篳篥の名手であったかが記されています。

「基通云、故三宮ノ仰ラレシハ、式部卿宮、博雅三位、意趣アルニヨリテ、門ヲ切ニ、勇徒等数十人仰ヲ奉テ、ヒソカニ行向フ、三位神殿ノ西ノ妻内格子一間許アケテ、アリアケノ月、西ノ山ノハニカ々ルヲナカメテ、大篳篥ヲ吹スマシテ居ケリ、勇徒等コレヲキクニ、不覚ノ涙下ケリ、各ナミタヲナカシテ、コレヲキル事アタハス、帰参シニケリ、宮待テトヒ給ケレハ、具ニ此由ヲ申ス、宮此ヲキカセ給テ、同ク涙ヲナカシテ意趣ヲ思止給ニケリ、此大篳篥、近来ハタエタリ、康保三年十月七日、殿上侍臣舞御覧ノ日ハ、大篳篥吉水淸眞、少(小)篳篥良峯行正トイヘリ、」

同書に「篳篥ハ付物ニ候」と大神基政の言葉が記されています。すなわち、平安時代の基政の頃までは横笛が主であり、篳篥は従の関係にあったことが分かります。

◆大篳篥のルーツは唐篳篥◆

前掲の『西宮記』、『信西古楽図』から分かることは、現在使われている篳篥の本来の名称が「小篳篥」であるということなのです。

さらに『西宮記』の次の記載から現行雅楽にはない唐篳篥と高麗(こま)篳篥といった概念の存在が浮かび上がってきます。

「康保二年七月廿八日 御記云、此日有相撲召合事、左大臣令文範朝臣申云、依例侍従座、可賜宜陽殿、々々々及日斜甚熱、有櫻樹之時、依隠其蔭、殊不苦光景、至今賜張席可宜、令仰云、侍從座張席無先例、給出居張席之次、可令張歟、左大將源朝臣、令濟時奏、天慶七年、以高麗篳篥師大石富近、可爲唐篳篥師宣旨、申云、有如此之例、以右近衛奏清雅、爲左近衛、令供奉舞、仰依請」(『西宮記』巻四より)

そして、唐篳篥は現在でも韓国雅楽において伝承されており、タンピリ(唐篳篥)と呼称され演奏されています。

さらに、下掲画像のように韓国では大篳篥が現存しており「郷篳篥」「一管」などの異名があります。

すなわち、わが国の古楽書、そして韓国文化芸術振興院の資料などから、わが国の雅楽に用いられている小篳篥は高麗篳篥の系統であり、平安時代に廃れた大篳篥は唐篳篥の系統であると位置づけられます。

高麗(こま)篳篥とは、朝鮮半島から伝来した篳篥のこと。上は大篳篥、

下は韓国の大篳篥(郷篳篥、一管とも呼ばれる)で蘆舌も管も同じ長さ。

上は小篳篥(江戸時代の古管)。中、下は大篳篥。

◆大篳篥は『源氏物語』の楽器

博雅の晩年に誕生した紫式部の『源氏物語』にも、大篳篥が登場します。

『源氏物語』には、二度ほど「篳篥」という言葉が出てきますが、その一つが以下の記載です。

「大臣、夜に入りてまかでたまふに、引かれたてまつりて、大殿におはしましぬ。行幸のことを興ありと思ほして、君たち集りて、のたまひ、おのおの舞ども習ひたまふを、そのころのことにて過ぎゆく。

ものの音ども、常よりも耳かしかましくて、かたがたいどみつつ、例の御遊びならず、大篳篥、尺八の笛などの大声を吹き上げつつ、太鼓をさへ高欄のもとにまろばし寄せて、手づからうち鳴らし、遊びおはさうず」

(『源氏物語』末摘花より)

双羽交に縛った大篳篥筒

江戸時代の黒檀の函(いえ)に納めた大篳篥。『平家物語』の延慶本では、有名な敦盛の

段で、「漢竹の篳篥の色懐かしきを、紫檀のいへ(函)に入れて、錦の袋に入れながら、鎧

の引き合わせに差されたり。この篳篥をば月影とぞ付けられたりける。」と書かれている。

◆たおやかな低音の魅力◆

楽家の楽器である篳篥は、天皇・皇族が嗜むべき楽器ではないと順徳天皇が『禁秘抄』で示されています。

父である克明親王が早く身罷かられなければ皇位に就いた可能性もある博雅が、この『禁秘抄』に反して大篳篥を嗜み得意としたのには、楽器の構造的要因があったとする仮説のもとに大篳篥の奏法分析を進め、奏法を推定し演奏することができるようになりました。

小篳篥より5度低い音が出る大篳篥は、柔らかく包み込むような、たおやかな低音が魅力で、博雅が蕩々と吹いていた姿が彷彿とします。

大篳篥は博雅が愛した楽器であり、『源氏物語』の楽器でもあるのです。

弾物の研究

藤原師長(『前賢故実』より当研究所模写画像)

◆歴史に翻弄された楽聖◆

藤原師長(ふじわらのもろなが:保延4年~建久3年、1138-1192)は、近代以前における日本音楽史上最も重要な人物の一人であり、源博雅とともに平安朝雅楽の双璧と位置づけられます。

をしへおく形見をふかくしのばなん

身は青海の浪にながれぬ

この歌は、保元元年(1156)、父の咎に連座して土佐に流罪となった折に、楽箏の弟子である源惟盛に秘伝の曲「青海波」の奏法を伝授し、楽譜の最後に書き添えたもので『保元物語』などにも引用されています。

「源惟盛としごろ侍るものにて、箏のことなど教へ侍りけるを、土佐国にまかりける時、河尻までおくりにまうで来たりけるに、青海波の秘曲の琴柱たつることなど教へ侍りて、そのよしの譜かきてたまふとて、奥にかきつけて侍りける。」(『千載集』より)

太政大臣にまで昇り詰めながら、政変により二度も流罪になるという、激しい人生の浮き沈みのなかで常に楽を愛し楽聖とまで言われた人物でした。

能では「玄象」という演目の主人公として登場しますが、これほどまでにドラマチックで感銘を受ける人生を歩んだ人物なのですから、もっと小説や映画、テレビなどで取り上げられても良いところなのですが・・・

◆清濁を分かち呂律を知る◆

師長は楽箏の名手と謳われただけでなく、とりわけ楽琵琶は神仏を感応させるほどの神懸かりの腕前であったことが伝えられています。

師長は二度目の流配先である尾張で、常に明月をながめ、快い浦風に詩歌を吟じ、楽琵琶を弾じ、和歌を詠んで風雅に暮らしていました。

そうした折、師長は熱田神宮に参拝し楽琵琶を奏します。その妙なる音色に天地は蕩揺し、師長が涙する名場面です。

「ある時、当国第三の宮熱田明神に参詣あり。その夜神明法楽のために、琵琶引、朗詠し給ふに、所もとより無智の境なれば、情をしれるものなし。邑老・村女・漁人・野叟、首をうなだれ、耳を峙といへ共、更に清濁をわかち、呂律をしる事なし。され共、胡巴琴を弾ぜしかば、魚鱗躍りほどばしる。虞公歌を発せしかば、梁麈うごきうごく。物の妙を究る時には、自然に感を催す物なれば、諸人身の毛よだて、満座奇異の思をなす。やうやう深更に及で、ふがうでうの内には、花芬馥の気を含み、流泉の曲の間には、月清明の光をあらそふ。願くは今生世俗文字の業、狂言綺語誤をもて、といふ朗詠をして、秘曲を引給へば、神明感応に堪へずして、宝殿大に震動す。平家の悪行なかりせば、今此瑞相をいかでか拝むべき、とて、おとど感涙をぞながされける。」(『平家物語』第三巻「大臣流罪」より)

楽琵琶を弾く者としては流泉を弾くことが一つの夢であり秘曲に触れることのできる喜びがそこにあります。清とは高音、濁とは低音、呂とは長調、律とは短調のことです。

楊洲周延画「雪月花/尾張宮路山月 太政大臣師長・水神」(所蔵画)

◆二派を統合し受け継いだ師長◆

師長が著した『三五要録』」と現行雅楽と楽琵琶譜を比較するため、上記の「青海波」(盤渉調)を例に取ると、『三五要録』では、「火(か)」すなわち火急な手の奏法が15箇所に記譜されていますが、現行の楽琵琶譜には存在しません。

しかし、師長の妙音院流が至高の流儀である理由は、現行雅楽の変化との関係で語るような次元ではありません。

平安朝雅楽の楽琵琶流儀の初祖、それは簾承武(れんしょうぶ)という唐の琵琶博士で、開成3年(838)8月7日、遣唐使である藤原貞敏は水館において承武から教えを受け、同29日、伝授修了に際し秘曲を含む楽譜を授けられました。

この流儀は、清和天皇、貞保親王、源脩、そして6代目として源博雅に受け継がれ、その子・信明の後、桂流の元となる源資通と西流の賢円(嵯峨供奉)の二派に分かれました。桂流は源経信によって開花しますがやがて衰微し、その子・基綱、孫・信綱の代(11代目)まで伝承されます。一方、西流は院禅、長慶(秋風楽を聴きながら亡くなった)、そして藤原孝博の代(11代目)まで受け継がれます。

この分裂していた二派を統合し、12代目として両派の流れを共に受け継いだのが藤原師長なのです。楽琵琶の卓越した奏者であるだけでなく、優れた学者として集大成した「三五要録」を著し、妙音院流という流儀を確立したのです。

したがって、初祖である簾承武が伝授した秘曲「流泉」「啄木」「楊真操」は、「三五要録」の巻頭に燦然と掲げられています。

| 琵琶秘曲とは、遣唐使であった藤原貞敏が廉承武から伝授され、承和6年(839)8月に帰朝し、わが国にもたらした楽曲であり、また通念である3曲ではなく、『楽家録』に示された「風香調・大常博士楊真操」(以下「楊真操」と略す)、「返風香調・石上流泉」(以下「石上流泉」と略す)、「返風香調・上原石上流泉」(以下「上原石上流泉」と略す)、「啄木調・無名」(以下「啄木」と略す)の4曲と位置づけます。 その内、楊真操、石上流泉の2曲に現行雅楽にない「之由」の奏法が各1箇所あります。この、現行雅楽にない「之由」の奏法の分析が、本考の半双のテーマです。 これらの秘曲が記載されている調子品には、龍笛譜の「由」に相当する「ヒ七ヒ」「卜八卜」「コ美コ」「十下十」「八上八」の5通りの「外す叩く」の奏法が記譜されています。そして、この調子品には弦楽器のハンマリングという奏法である「外す叩く」の存在が明確に記されており、現行雅楽に確実に伝承していることが分かります。 一方、この調子品には現行雅楽にはない「之由」「美由」「コ由」「也由」の記譜が存在します。さらに、「コ美コ」と「コ由」が、また「之言之」と「之由」が併存していることが最重要点となります。 そして、『楽家録』には琵琶秘曲において大指中指を以て爪弾く箇所があると記されており、これこそが楊真操、石上流泉の2曲における「之由」の奏法であると考えます。 さて、本考の後半のテーマが、スティーヴン・G・ネルソン氏の琵琶秘曲の解読に関してです。 同氏は、論文「Reconstructing Solo Pieces for Biwa (Lute) of Eighth to Thirteenth-century Japan」において、『胡琴教録』の「上原石上流泉そこぶるはやくこれをひく」という記載を根拠とすると共に、同氏の解読に従い同曲を演奏するよう、中村かほる氏に依頼したことが記されています。 ネルソン氏の解読による中村氏の同曲の演奏はYouTubeに秘曲「上原石上流泉」のタイトルで公開されています。その演奏は、現行雅楽の掻撥の奏法を排除し、楽書の記載をも無視する単音での演奏となっています。 単音で演奏することにより、極めて早い演奏が可能となるのですが、近江楽堂という高音響のホールでマイク録音されているにもかかわらず、演奏が早過ぎて曲中の「言七言」という「外す叩く」の奏法が微細となり、聞き取ることができないのです。 中村氏は楽琵琶演奏の第一人者であり、技量が劣ることによりこのような演奏になるとは考えられません。 すなわち、ネルソン氏の解読は、このような演奏、楽書の記載、そして現行雅楽の伝承奏法の3つの観点から、到底受け容れることができません。  (2023/01/02 長谷川景光記) |

◆秘曲の奏法◆

斯学の泰斗である林謙三氏の説を検証する形で、平成21年7月11日、楽琵琶奏法の源流である『敦煌琵琶譜』の奏法を解明することができました。

この『敦煌琵琶譜』に限らず、現在、中国ではこれまで封じられていた古代音楽の研究が積極的に行われています。この『敦煌琵琶譜』を例に挙げれば、『唐楽古譜訳読』の叶棟氏、『燕楽新説』の劉崇徳氏、『敦煌楽譜解訳辨証』の陳応時氏がその著作で成果を発表していますが、面白いことに三者三様で全く異なる研究結果を導き出しています。

さて、では唐の国から伝わった琵琶奏法が、平安時代にどのように変化し国風化していったのでしょうか。実のところ、分からないことばかりなのです。

しかし、秘曲のような貴重な曲においては、特別の奏法があったことが分かっています。

江戸時代の楽書である『楽家録』(安倍季尚著。元禄3年、1690成立)を紐解くと、現行雅楽の常識を根底から覆すような記載が数多く見受けられますが、その巻之九「琵琶」の第九「長爪之法」では、次のように記載されています。

「弾琵琶之人長大指中指之爪者非為調絃耳於流泉啄木等有以爪摘弾處之故也」

これを書き下すと、「琵琶を弾く人が、大指(親指)中指の爪を長くするは、絃を調ぶ為のみに非ず。流泉、啄木等に於いて、爪を以て摘み弾く処有り、この故なり」と読めます。

すなわち、秘曲である「流泉」「啄木」等では撥だけでなく、右手の親指と中指で爪弾くと書かれているのですが、これは現行雅楽において廃れてしまった奏法です。

さらに、鎌倉時代に僧隆円が楽琵琶及びその周辺について書いた『文机談』(文永11年、1274初刻)には、何度も「爪を切る」という表現が出てきます。

ここにおいて「爪を切る」というのは、「楽琵琶をやめる」と同義であり、楽琵琶には右手の爪による確固とした奏法があったことを物語っています。

ところで楽琵琶の秘曲の演奏、伝授というのは、本来、神聖かつ秘匿すべきものであり、源博雅が蝉丸の弾く流泉を聴きたいがために3年毎晩のように逢坂の関に通った逸話だけでなく、史実である『伏見宮御記録』(1267年の記載)では、後深草上皇が藤原博子から流泉を伝授される際に、伝授日を単なる吉日ではなく先例に基づき日時を定め、12項目の次第及び作法に則り執り行われたことが書かれています。

現在では、多くの公演等で流泉、啄木等の秘曲が公に演奏されるようになりましたが、残念ながら秘曲奏法、即ち右手の親指と中指で爪弾く奏法で演奏されていません。

現在では使われなくなった楽琵琶の枕

◆最近の楽琵琶奏法の変化◆

ある宗教団体が発行している解説書に楽琵琶の掻撥(かくばち)は「一絃、及び二絃の場合は一度に弾き、三絃、四絃の場合は一度に弾かず、笙の手移りを聴いてからアルペジオ風に、つまり等間隔に分散させ、最後に弾く絃が拍子の頭にくるように弾く方法である」と書かれています。この記述に限らず、最近の録音でも、一、二絃と弾く「乚、下、十、乙、コ」の時、一度に弾いてしまうのが主流になりつつあります。

しかし、私が尊敬する芝祐靖氏は、一絃、二絃を分けて美しく演奏されます。(CD「天平琵琶譜・番假崇」をご参考に。)

そこで、最古の雅楽録音である、1903年(明治36年)に宮内省式部職雅楽部が演奏した越殿楽を聴いてみると、やはり一絃、二絃と分けて演奏されていました。

平安楽舎では、楽理的にも芝氏や明治雅楽の奏法が正しいと位置づけ、そのように演奏しています。

楽琵琶撥今昔(上:正倉院型、中:江戸型、下:近代型)

◆最も美しい風香調◆

清少納言の枕草子には、「弾くものは琵琶、調べは風香調・・・」と、菅原孝標女の『更級日記』には、「琵琶の風香調ゆるゝかに弾き鳴らしたる、いといみじく聞ゆるに・・・」と共に絶賛されている風香調ですが、この楽琵琶が奏でる最も美しい調も、現行雅楽では残念ながら廃絶されてしまっています。

音楽之友社刊『雅楽辞典』にも、これに準じる押田良久著『雅楽鑑賞』にも風香調の見出しがないのです。

では、この風香調は現行雅楽に縁遠い調なのかというと、現在でも日本雅楽会から刊行されている『琵琶譜復刻版』にこの調が存在します。その跋文に「今出川家伝来之譜」と出所が明らかになっており、明治12年5月に写されたことが分かります。

おそらく、風香調は『明治撰定譜』の合議の結果、廃絶されてしまったものと考えられます。

まず、『古語辞典』(講談社刊)を紐解くと「ふうがうでう」の見出しで「ふがうでう、ともいう」と書かれています。

では、平安・鎌倉時代に実際にどのように読まれていたのかを調べてみますと・・・

『枕草子』の信頼性のある能因本、また『平家物語』の京都本に「ふかうでう」と記されていますので、当流では「ふこうじょう」と呼称しています。

◆師長の説◆

弾物(ひきもの。楽琵琶、楽箏、和琴といった絃楽器)の楽聖と崇められる師長ですが、一般的な辞書にも次のように書かれています。

「藤原師長。平安後期の廷臣。太政大臣。雅楽の箏と琵琶の名手で、それぞれの楽譜である『仁智要録』『三五要録』などを著わした。その説を妙音院流という。」(『角川国語中辞典』より)

出家して妙音院と号し法名は理覚ですが、このように師長の楽琵琶、楽箏の流儀を妙音院流と言います。

例えば楽箏については、現行雅楽では左手を使わない奏法に変化していますが、『仁智要録』では左手の奏法「推入」「推放」「二度推入」「取由一度」「取由度々」の五法があります。一方、山田流、生田流などのいわゆる俗箏における左手の奏法は、この『仁智要録』、すなわち妙音院流から発していると言っても過言ではありません。

左舞の研究

梧堂(ごどう)こと石川総朋(いしかわふさとも。安永7年1778~嘉永5年1852)筆となる「蘭陵王」の図。

総朋は江戸時代後期の旗本で、書家としても知られていますが、このような名画も遺しています。(所蔵画)

◆最古の舞譜集『掌中要録』◆

現行雅楽において舞楽を上演する場合、番舞(つがいまい)と言われるように、左方(さほう)の唐楽(とうがく)の舞と右方(うほう)の高麗楽(こまがく)の舞の双方を各1曲とするのが常識となっています。

しかし、雅楽全盛期の平安時代においては左舞(さまい)のみで演じられることもありました。

そして、平安朝舞楽の様式を伝える現存する最古の舞譜集、それが『掌中要録』です。

このことについて、舞楽研究の第一人者である田鍬智志氏は、論文『舞譜・掌中要録における身体動作の解釈をめぐる問題』(「音楽学」第45巻3号、日本音楽学会発行)において、『掌中要録』は「その成立は承元三(1209)年から弘長三(1263)年の54年間と推定されるが、しかし収録されている個々の舞譜の成立年代は承元三(1209)年以前と考えられる。『掌中要録』は、舞譜集成という形態での伝存史料としては最古に属し、平安末期、鎌倉期雅楽における左方舞の動作実態を具体的に伝える史料として極めて貴重である」と記しています。

◆狛近真◆

前述の論文においては田鍬氏は、『掌中要録』は「光時(みつとき)から近真(ちかざね)までの約百数十年の間に個々に成立したものを編纂したもの」と位置づけています。

光時とは野田嫡流(三代目)である狛光時(寛治元年(1087)~平治元年(1159))のことで、平安時代後期を代表する舞の熟手として数々の逸話を遺しています。

まず、『古今著聞集』には、康治元年に仁和寺で催された一切経会において、絶えてしまったはずの春鴬囀の急声二帖を舞ったことを入道藤原忠実に問われたこと、また同年に鳥羽院の御前で見事に青海波を舞い、褒美に馬を給わったことなどが書かれており、さらに『教訓抄』では、大治3年(1128)頃に、勅命により左舞の賀殿を異例の一人で舞ったことなどが書かれています。

野田流六代目となる狛近真(治承元年(1177)~仁治三年(1242))は、三大楽書の一つである『教訓抄』(天福元年(1233))の著者としてその名を知られていますが、後述する最古の陵王舞譜『陵王荒序(こうじょ)舞譜』を書き遺しています。

近真は辻流の狛則房(のりふさ)の養子となり、後に兄の狛光真(みつざね)の野田流を継ぎました。

野田流の祖、狛光季(みつすえ、万寿2年~天永3年(1025~1112))は野田判官と号し、これが野田流と言われる所以です。約40年間に亘って左舞の一者(いちのもの)を務めた、平安朝左方舞の確立者と言える人物でした。

平成24年11月24日、川崎市産業振興会館ホールでの公演「源氏物語-蘇る最古の陵王の舞」

において初めて陵王荒序舞譜の舞を披露した。長谷川景光/舞人。松浦文生/写真家・撮影

◆奈良時代の舞様式を留める『陵王荒序舞譜』◆

近真が建暦2年(1212)に著した『陵王荒序舞譜』は、陵王の舞譜及び龍笛譜から成ります。その裏書きには「相伝譜等、并以口伝、令書写畢。後代秘物也」(相伝譜など、並びに口伝を以て、書き写し終わらしむ。後代秘する物なり)と書かれており、相伝の説、異説、口伝を併せて完成させたこと。そして、これを秘伝とすることを明記しています。

陵王舞譜の古譜は幾つか存在しますが、皆一部分のみであり、本譜は唯一の悉皆譜であると共に唯一存在する当曲、即ち入破全帖の舞譜を含んでいます。

一方、同じく近真が記した『掌中要録』中の陵王舞譜とは異なる箇所が多いのです。さらに、本譜の最後には「抑当曲者、継尾張浜主(おわりのはまぬし)之伝。近来至于狛氏、始光高百四十年許歟」(そもそも当曲は、尾張浜主の伝を継ぐ。近来狛氏に至り、光高に始まり140年ばかりか)とあり、本譜は尾張浜主(天平5年(733)~没不明)の伝を南都楽人の祖である狛光高(みつたか、天徳3年(959)~永承3年(1048))が継承し、140年ほど経過していると書かれているのです。

すなわち、鎌倉時代の初期に纏められた『掌中要録』中の陵王舞譜と秘伝とされる本譜の舞譜が異なることは必然であると言えます。

浜主は、奈良時代中期から平安時代初期にかけて活躍し、舞の名手としてその名を知られ、我が国雅楽の舞の始祖とされています。

『教訓抄』によると、孝謙天皇(在位、天平勝宝元年(749)~天平宝字2年(758))は陵王を好まれ、浜主に繁く舞わせていただけでなく、勅命で陵王の退場曲を沙陀調調子から安摩乱声(あまらんじょう)に替えさせたと記されているほどです。

つまり、本譜に収められた「勅禄の手」(ちょくろくのて、天皇の御前での舞入作法)は、孝謙天皇に捧げるため浜主が約1260年も前の奈良時代に作ったと考えられるのです。

その論拠として、前掲の一文に浜主の伝と書かれている他、「尾張浜主之伝陵王舞時頌文(じゅもん)」なども記載されています。

いずれにせよ、本譜は奈良時代からの伝承を記したものであり、我が国音楽史上、極めて貴重な譜であることは論を俟たないところです。

◆現行雅楽の舞譜との違い◆

さて、奈良時代からの伝承を記した『陵王荒序舞譜』と現行雅楽ではどのような違いがあるのでしょうか。

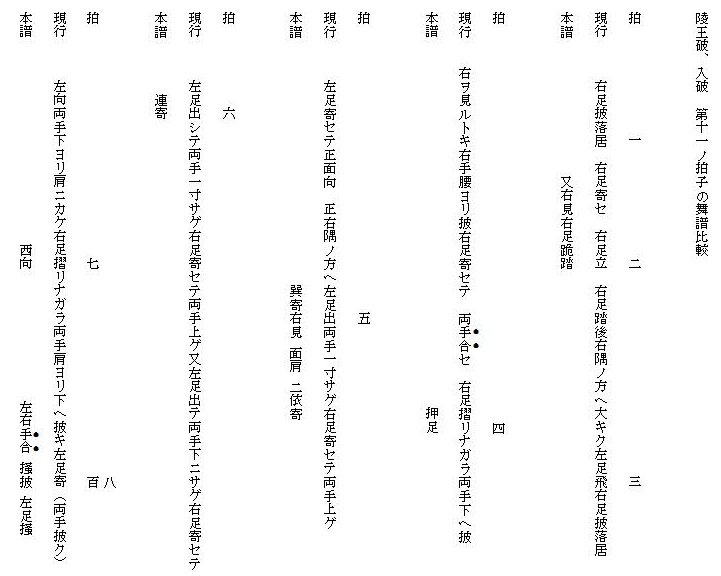

それは、以下の「陵王破、入破(じゅは) 第十一ノ拍子の舞譜比較」をご覧いただけば一目瞭然です。

現行雅楽では陵王破、平安時代、鎌倉時代では陵王入破の違いはありますが、拍子、拍の構造は同一です。

現行舞譜は、宮内庁楽部楽長(当時)の薗廣茂氏が『雅楽界』(39号、昭和29年刊)に寄稿した「左舞譜陵王其之六」より引用し、『陵王荒序舞譜』を本譜と記しています。第十一ノ拍子を比較したのは、「手合(てあわせ)」という象徴的な舞名目(まいみょうもく)があるためで、これが時間軸、即ち拍子、拍に合致するか否かを調べるためでした。

この第十一ノ拍子に限らず、現行雅楽では動作が激増しているだけではないことが看て取れます。

◆舞の美学◆

前述の田鍬氏にお会いし、陵王荒序譜等の多くの資料を頂戴しました。その後に研究を開始し3年の歳月を費やし、平成24年5月に陵王の舞譜解読・校訂研究と共に、これを詳述した『祖述記・陵王篇』を取り纏めました。

これらの研究成果に基づき、同年11月24日に川崎市産業振興会館ホールで催した「源氏物語-蘇る最古の陵王の舞」において、平安朝雅楽の復元演奏と共に陵王の舞出(まいいづる)作法、当曲第一帖、勅禄手(ちょくろくのて)の舞を披露しました。

さらに同年12月18日、『掌中要録』に収められた青海波の舞譜を解読・校訂し、これを詳述した『祖述記・青海波篇』を完成すると共に、『掌中要録』における舞名目・動作を復元しました。

『掌中要録』は光時から近真までの集成譜であり、『陵王荒序舞譜』は近真が著した譜です。

当時の舞とはどのようなものなのか。近真が著した『教訓抄』を紐解くと、以下のように記されています。

「踏足モ台(舞台)ヲナ(鳴)ラサズ。膝ヲヲ(折)リテ踵ヲヲ(置)ク。爪立足モ拍子ニアワ(合)スベシ。高ク躍ル舞ニモ爪立テヤガテ落居バ台ナル事ナシ。延立モ落居モ、ヤハラ(柔)ツヽ(滑らかに)スルヲ吉舞人トハ云ナリ。去肘モ伏肘モ拍子ヲマ(待)チテシヅ(静)カニカナ(奏)ヅ。腰ニ付タル手モ拍子ゴト(毎)ニシ(締)ムル(拍子を取る)ナリ。又伏肘ヲ打ニハスコ(少)シカタ(傾)ブキテ顔ニ打カケテ手ノサキ(先)ニ目ヲカクベシ」

すなわち、現行雅楽の舞のように、絲鞋(しかい)で舞台を叩いてから足を披くというような動作は行わず、「しなやかで静かなる舞」を理想としていたことが分かります。つまり、平安時代、鎌倉時代の舞譜は現行雅楽の舞譜と大きく異なるだけでなく、舞の美学が異なると言えます。

製作物

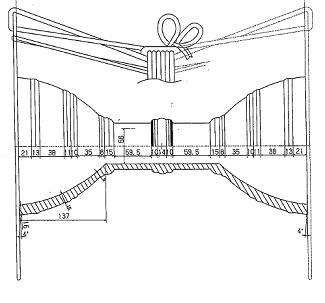

◆平安楽舎創立十五周年記念事業として17世紀の三ノ鼓の復元製作に着手/平成25年12月5日◆

京方楽人の安倍季尚が著した『楽家録』(元禄3年、1690)に書かれている三ノ鼓の寸法は、現在使われている形とかなり異なる。

【三之鼓製法】

革径一尺四寸(42.4cm)

筒長一尺五寸(45.5cm)

口径七寸二分(21.8cm)

(山下幸治・彩絵)

◆「篳篥用ミュートバッグ」が完成/平成24年4月9日◆

(佐野龍子・考案)

※販売をしていません。在庫もございません。

◆平安朝雅楽の打楽器・反鼻(へんび)を復元/平成20年8月3日◆

(長谷川景光・考案)

◆「鞨鼓練習台」が完成/平成17年2月28日◆

(長谷川景光・考案)

◆「龍笛用消音器」が完成/平成16年5月3日◆

(長谷川景光・考案)

※販売をしておりません。在庫もございません。

◆「坐太鼓」復元完成/平成15年11月4日◆

(平安時代の楽太鼓には坐太鼓が用いられていが、江戸時代初期にほぼ廃れ、現行雅楽では釣太鼓を使用するようになった。

右は復元した坐太鼓。左は『紫式部日記絵詞』に登場する龍頭鷁首船上の坐太鼓。藤田美術館提供、許可掲載。18.8.25。)

◆平安朝の指貫を復元/平成13年4月8日◆

(與五澤節子に復元製作を依頼し完成。左は現存する室町時代の銀襴の括袴。右は復元した平安朝指貫。)

◆正倉院宝物「琵琶撥」を復元/平成12年7月10日◆

(石田不識四世に復元作製を依頼し完成。)

長谷川景光記

Copyright (C) 2009 HEIANGAKUSHA Research Department All Rights Reserved.